改正民法が2020年4月1日より施行され、債権法関係の規定を中心に改正がなされました。

この改正民法ではいくつかの事項について法務・法曹界で話題となりましたが、大きな改正点の一つとしてあげられるのが、売買契約などの有償契約において売主などに課されていた瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変化した点です。

しかし、名前が変わっただけで特に変わっていないのではないかと思われる方や、自社のひな形を特に修正する必要は無いと思われている方がまだまだ多く、契約書内の記載にも瑕疵担保責任という言葉がそのまま使われている例も散見されます。

そこで本記事では契約不適合責任について、瑕疵担保責任との違いや、その他の注意点などに触れながら解説していきます。

目次

瑕疵担保責任とは?

まずは改正前の民法における瑕疵担保責任について軽くおさらいをします。

改正前の民法では、売買契約における瑕疵担保責任について以下のように定めていました。

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。

改正前民法第570条本文

改正前民法第566条では、損害賠償および解除について定められていたことから、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合には買主は売主に対し損害賠償ができるほか、契約の目的が達成できない場合には解除をすることが認められていました。

こうした瑕疵担保責任については、法的性質について争いがありましたが、一般的に判例は瑕疵担保責任は、瑕疵のある物を引き渡しても債務の履行として完全ではあるが、それでは買主の不利益が大きい事から法律が特別に認めた責任であるという法定責任説と呼ばれる理解に立っていると言われていました。

こうした法定責任説からは瑕疵担保責任については以下のような帰結が導かれます。

- 損害賠償は信頼利益の範囲に限られる

- 修補請求権や代物請求権が認められない

- 瑕疵担保責任は特定物の売買のみが対象

いずれも、瑕疵のある目的物を引き渡しても債務の履行として完全なものであることを前提にした解釈ですが、一般的には買主の立場から見て到底納得のできる結論ではありません。

そこで、瑕疵担保責任は任意規定であることから、契約実務において、一般的に以下のような対応がなされていました。

- 損害賠償の範囲を通常損害や特別損害など履行利益を含む方向に拡大する。

- 買主は損害賠償と修補請求や代物請求を選択的に行使できる

- 種類物の場合であっても瑕疵担保責任を適用する

したがって、民法上の解釈としては上記1~3のような結論が導かれるものの、実際の取引においては契約書にて瑕疵担保責任の内容や効果が修正されている場合がほとんどでした。

契約不適合責任とは?

民法改正により登場した契約不適合責任では、以下のような定めになっています。

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

562条第1項

「隠れた瑕疵」という要件から、目的物が「契約の内容に適合しないものであるとき」という要件となっているのが大きな変化点の一つです。

改正前民法下において「隠れた」とは買主の善意無過、あるいは「買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても発見できないこと」などとされていました。結果として、売買の目的物になんらかの不具合があっても、その取引をする際に通常気付くようなものであれば、瑕疵担保責任を問えない可能性がありました。また「瑕疵」の解釈を巡っても争いがあり、判断が難しいところでした。

これに対し、契約不適合責任では、単に「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」とされ、要件がわかりやすくなりました。

一方で、契約書において目的物の「種類又は品質」の内容を明記することが以前にもまして重要になっています。

また、効果としても以下に述べるような効果が認められており、前述した瑕疵担保責任の法的性質のうち、法定責任説に並んで主張されていた契約不適合責任説(債務不履行責任)に近いものとなっています。

1.追完請求権

完全な目的物を引き渡すよう、売主に対し代替物の引き渡しや、数量が足りない場合には不足分の引き渡しなどを請求できるものです。不完全な履行であることを前提にした定めであり、改正前の条文に基づく瑕疵担保責任では認められないものでした。

2.代金減額請求

不適合の程度に応じて代金額を減額するように請求できる権利です。

3.損害賠償請求権

改正前と同様に損害賠償請求権が認められています。

ただし、改正前の民法では第566条によって損害賠償請求が行われており、損害賠償の範囲も前述の通り信頼利益と呼ばれる範囲に限定されていました。

しかし、契約不適合責任になってから一般的な損害賠償の規律である第415条が適用されることとなっため(第564条参照)、損害賠償の範囲も信頼利益だけで無く、履行利益も含めた範囲で損害に含まれることとなりました。

つまり、改正前の民法では目的物が完全なものであると信頼して支出した費用、たとえば、目的物の点検・検査費用などのみが含まれるに過ぎなかったのに対して、正常に履行されていたなら得られた利益、たとえば、瑕疵なく納品された品物の転売益利益等については損害の範囲に含まれないものと考えられていました。

しかし、契約不適合責任になったことで、不完全な目的物を引き渡したのは、完全な履行とは評価されないため、転売相当額などの履行利益についても損害の範囲に含まれることとなりました。(※転売利益が「特別損害」として賠償範囲に含まれるかは別の問題であるため、別途検討が必要です。)

4.契約の解除

契約の解除は瑕疵担保責任においても認められていましたが、瑕疵担保責任の場合にはあくまでも契約の目的を達成できない場合に限って認められていました。

しかし、契約不適合責任においては一般の債務不履行と同様に催告解除(第541条)または無催告解除(第542条)が認められるため、目的物が契約に適合しない場合には、それが軽微な不適合でない限り、催告を行い、相手方から追完などが無い場合には解除を行うといった事が可能となります。

契約の目的を達成できない場合という極めて限定された場面でのみ解除が認められていた改正前とこの点も大きな違いといえるでしょう。

瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いまとめ

ここまで述べてきた瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いをごく簡単にまとめます。

要件

| 瑕疵担保責任 | 契約不適合責任 | |

|---|---|---|

| 要件 | 隠れた瑕疵 | 売買の目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと |

買主が請求/行使できる権利

| 瑕疵担保責任 | 契約不適合責任 | |

|---|---|---|

| 追完請求権 | ✕ | ○ |

| 代金減額請求権 | ✕ | ○ |

| 損害賠償請求権 | ○ | ○ |

| 解除権 | ○ | ○ |

損害賠償の要件と範囲

| 瑕疵担保責任 | 契約不適合責任 | |

|---|---|---|

| 売主の帰責事由の要否 | 不要(無過失責任) | 必要(過失責任) |

| 損害賠償の範囲 | 信頼利益 | 信頼利益+履行利益 |

| 根拠条文 | 第570条、第566条第1項 | 第564条、第415条 |

解除の要件

| 瑕疵担保責任 | 契約不適合責任 | |

|---|---|---|

| 売主の帰責事由の要否 | 必要 | 不要 |

| 要件 | 契約をした目的を達成できないこと | 法定の各要件 |

| 根拠条文 | 第570条、第566条第1項 | 第564条、第541条及び第542条 |

買主の権利行使の期間制限

| 瑕疵担保責任 | 契約不適合責任 | |

|---|---|---|

| 期間制限 | 瑕疵を知った時から1年以内に請求すること | 不適合を知った時から、1年以内に通知すること |

瑕疵担保責任という文言をそのまま利用することのリスク

ここまで、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて解説してきましたが、では契約書において瑕疵担保責任という文言をそのまま用いている場合、どのようなリスクが考えられるでしょうか。

1.解除権や損害賠償が制限されるリスク

前述の通り、民法の定めに従った瑕疵担保責任が適用された場合には解除は限定された場合にのみ認められ、損害賠償も信頼利益の範囲に限定されます。

瑕疵担保責任の効果について詳細に定めていれば、合意が優先されるためリスクを排除可能ですが、

「売主は買主に対し、目的物の引き渡しの日から1年間、瑕疵担保責任を負う。」

といったシンプルな記載しか無い条項では、瑕疵担保責任という文言について、新民法では無く旧民法に従う旨の意思だと解釈された場合には、旧民法の定めに従った瑕疵担保責任の範囲でのみ損害賠償や解除権の行使が認められるといったことになるリスクがあります。

契約締結時に施行されている民法に従うという意思と読めなくもありませんが、契約書では、リスクになり得る事項の取扱いを明確に定めることが大切であるため、やはりこうしたリスクはあらかじめ排除しておくべきでしょう。

2.新民法との関係があいまいになるリスク

瑕疵担保責任と記載しているが、損害賠償の範囲や解除権の行使についても明確な定めがあるから大丈夫と考える方もいるでしょうが、ご承知の通り契約に定めのない事項については当事者間の合意に従い、それらが無いときには民法の任意規定が適用されます。

契約不適合責任においては、買主からの追完請求に対し、売主は「買主に不相当な負担を課するものでない」ときは、修補か代替品の提供か、売主の好きな方を選択できる旨が定められています(第562条第1項但書き)。

これは買主からすると考えもので、不完全な物を受け取ったので追完請求権を行使して新品を引き渡してくれといっているのに、売主が修補で対応するといってきた場合に拒否できない場面が生じてしまう事になります。

このように、必ずしも契約不適合責任が好ましくない場面も存在するため、仮に契約書に「瑕疵担保責任」という記載があったときには新民法の契約不適合責任を排除する趣旨なのか、それとも「瑕疵担保責任」という文言は当事者間では契約不適合責任のことを意味しているのか不明確となります。

後者であると解釈された場合には、先程の売主の権利などについて、民法の適用を排除していないという理解も成り立ちうることになります。

契約不適合責任に関するその他の注意点

1.契約不適合責任の免責

すでに述べた通り、契約不適合責任は、売買契約において、売主が買主に対して負う責任を定めたものです。一方で、契約不適合責任について定めた条項は民法上の任意規定であるため、契約当事者間による修正が可能です。

したがって、売主としては、責任を軽減するために、契約書で契約不適合責任についての修正を図ることが考えられます。ここでは契約不適合責任の売主の免責についての注意点を記述します。

契約不適合責任自体の免責

まず、売主に有利な契約書の条項例としては、そもそも契約不適合責任を負担しないことを明記することが考えられます。

もっとも、この場合でも、売主が契約不適合を知りながら告げなかった場合には、売主は責任を免れることができません(572条)。

また、買主が消費者であって、売主が消費者契約法でいう事業者である場合には、消費者契約法(同法第8条第1項第1号)により、売主の契約不適合責任の全部を免責する契約条項は無効となります。

買主の責に帰すべき事由によって生じた不適合

民法は、買主の責に帰すべき事由によって契約不適合が生じた場合には、買主は履行の追完又は代金減額の請求をすることができないとしています(第562条第2項、第563条第3項)。(※免責の規定ではないのですが、売主が責任を追及されないという効果の点では同様の結果となります。)

したがって、買主としては、契約書に第562条第2項、第563条第3項の適用を排除する旨を明記する方が有利です。逆に、売主としては、同条項が排除されていないかを注意する必要があります。

2.買主の権利行使の期間制限

瑕疵担保責任では、買主が瑕疵を知った時から1年以内に損害賠償又は解除の請求をしなければなりませんでした。これに対し、契約不適合責任では、買主が不適合を知った時から1年以内に通知をすれば、請求自体はその後でも可能となりました。

もっとも、この場合でも、買主は「不適合を知った時」から5年以内に権利行使をしないと、同権利は時効により消滅します(第166条第1項第1号)。

このような買主の権利行使の期間制限についても契約で修正することが考えられます。すなわち、買主有利の規定としては、売主に通知をすべき期間を2年に延ばすことが考えらえますし、逆に売主有利の規定としては、3ヶ月程度に短縮することもありえます。

もっとも、売主有利の条項については、上述したように買主が消費者である場合には消費者契約法(同法第10条)により、不動産取引において、売主が宅地建物取引業者であって、売買の目的物が「宅地又は建物」である場合には宅地建物取引業法(同法第40条第2項)により無効となる場合があります。

契約不適合責任への修正と新民法の対応を検討しましょう

以上のように、瑕疵担保責任という文言を用い続けることには一定のリスクがあるといえます。自社のビジネスに契約不適合責任の各規定を当てはめた場合にどういったリスクが生じるのかを検討する機会を持つためにも、瑕疵担保責任という文言を修正し、契約不適合責任をはじめとした新民法の規定を前提として自社の契約書を作成することをおすすめします。

なお、売買契約における契約不適合責任についての契約条項例をまとめた記事も別にございます。そちらも併せてご参考にしてください。

的確な契約書レビューをもっと効率的に

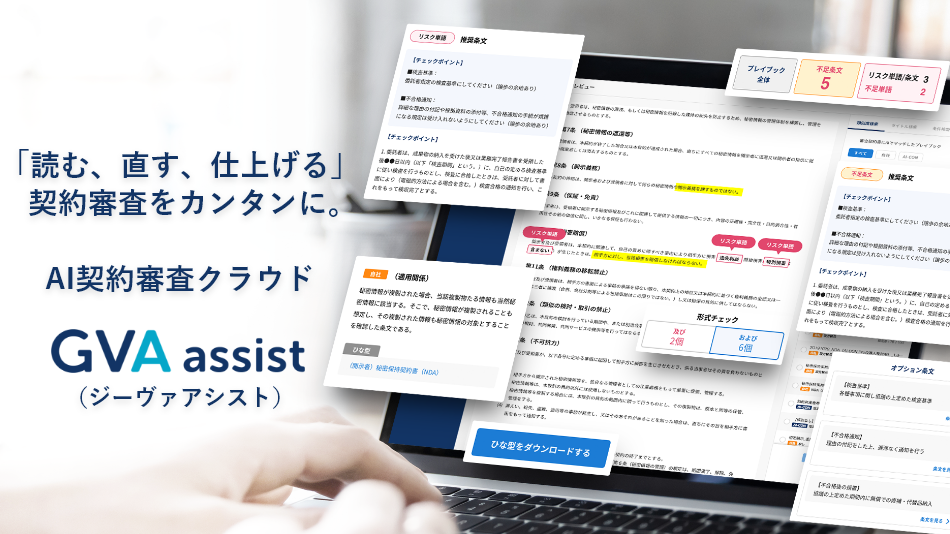

昨今、こうした契約書の定型的なチェック事項を、より早く、より正確に検知・修正する手段として、AI契約レビューツールが注目されています。

弊社のAI契約レビューツール GVA assist(ジーヴァ アシスト)は、我々提供者側が作成した基準だけでなく、「自社の契約書審査基準」をセットし、レビュー時に活用することができます。

例えば、上記の「条文例」を自社標準ひな型としてセットしておくことで、レビュー時に条文が不足していればすぐに契約書に差し込めるようになり、リサーチにかかる時間を省略できます。

他にも、「リスクワード」「チェックポイント」「論点の考え方」といった情報を GVA assist にセットすることで、契約書上のリスク発見、条文の受け入れ可否検討、法務としての見解などの「基準」を、他の法務担当者とWord上で共有し、共通のナレッジを基に契約書レビューができるようになります。

GVA assist を使うことで、法務担当者間での基準のばらつきをなくし、契約書レビュー業務のスピード向上と品質アップを実現できます。ぜひ一度、GVA assist の機能紹介ページもご覧ください。

条項解説記事一覧

- 基本契約と個別契約について

- 子会社と関連会社と関係会社とグループ会社の違い

- 解除条項(催告解除・無催告解除)

- 中途解約条項(解約権留保特約)

- 権利義務譲渡禁止条項

- 製造物責任

- 危険負担

- 報告義務条項

- 損害賠償条項(損害範囲の拡張・限定)

- 再委託禁止条項(再委託の可否・条件)

- 支払条項(取引対価の支払方法を定める旨の条項)

- 有効期間条項と自動更新条項(契約期間に関する条項)

- 期限の利益喪失条項

- 知的財産と知的財産権

- 知的財産権帰属条項

- 表明保証条項と誓約条項

- 表明保証条項における当事者の主観(「知る限り」「知り得る限り」)

- 秘密保持条項

- 反社会的勢力排除条項(暴力団排除条項)

- 管轄条項(第一審の専属的合意管轄裁判所を定める旨の条項)

- 準拠法条項

- 国際仲裁・調停

- 競業避止/禁止条項

- 競業避止/禁止条項(取締役・従業員等に対するケース)

- 契約不適合責任

- 売買契約における契約不適合責任