準拠法条項とは

準拠法条項は、どの国の法律を基準とするかを決めるための条項です。どのような契約書にも入っている一般的な条項です。日本国内に所在する者同士の取引であれば問題になることはほぼありませんが、その取引が国際取引となるケースでは非常に重要性の高い条項です。

条文例

第○条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

要件

本契約であること

効果

日本法の適用

準拠法条項について

国際取引というと現時点で自社には関係がないと思われる方も多いかもしれませんが、インターネットを介した契約は容易に国境を超えるので注意が必要です。特に契約締結に利用規約を用いるケースでは、利用規約がウェブで公開され、ほぼ誰でも同意できることから、準拠法を定める条項は必須であるといえます。

当事者間で準拠法の選択をしなかった場合、言い換えれば、契約書に準拠法を定める条項が存在しなかった場合、契約の成立と効力は、その契約に最も密接な関係がある国の法律が適用されます(法の適用に関する通則法8条1項)。しかし、「最も密接な関係」があるかどうかなどというのは曖昧不明瞭であってトラブルを深刻化させる要因になってしまいます。

そこで、契約条項中で準拠法を選択することにより、その契約について、選択した国の法律を適用することを明らかにしておくべきでしょう(法の適用に関する通則法7条)。

なお、準拠法条項の必要性が高いケースでは必然的に管轄条項の必要性も高いので、この2つの条項はセットで押さえておきたいところです。

レビューにおけるポイント

第○条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

(選択内容)日本法が選択されているか。

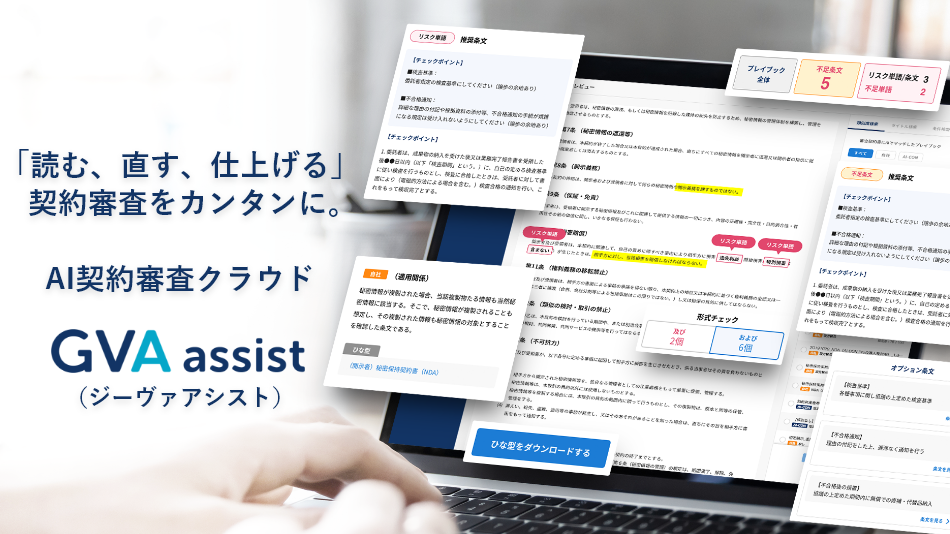

的確な契約書レビューをもっと効率的に

昨今、こうした契約書の定型的なチェック事項を、より早く、より正確に検知・修正する手段として、AI契約レビューツールが注目されています。

弊社のAI契約レビューツール GVA assist(ジーヴァ アシスト)は、我々提供者側が作成した基準だけでなく、「自社の契約書審査基準」をセットし、レビュー時に活用することができます。

例えば、上記の「条文例」を自社標準ひな型としてセットしておくことで、レビュー時に条文が不足していればすぐに契約書に差し込めるようになり、リサーチにかかる時間を省略できます。

他にも、「リスクワード」「チェックポイント」「論点の考え方」といった情報を GVA assist にセットすることで、契約書上のリスク発見、条文の受け入れ可否検討、法務としての見解などの「基準」を、他の法務担当者とWord上で共有し、共通のナレッジを基に契約書レビューができるようになります。

GVA assist を使うことで、法務担当者間での基準のばらつきをなくし、契約書レビュー業務のスピード向上と品質アップを実現できます。ぜひ一度、GVA assist の機能紹介ページもご覧ください。

条項解説記事一覧

- 基本契約と個別契約について

- 子会社と関連会社と関係会社とグループ会社の違い

- 解除条項(催告解除・無催告解除)

- 中途解約条項(解約権留保特約)

- 権利義務譲渡禁止条項

- 製造物責任

- 危険負担

- 報告義務条項

- 損害賠償条項(損害範囲の拡張・限定)

- 再委託禁止条項(再委託の可否・条件)

- 支払条項(取引対価の支払方法を定める旨の条項)

- 有効期間条項と自動更新条項(契約期間に関する条項)

- 期限の利益喪失条項

- 知的財産と知的財産権

- 知的財産権帰属条項

- 表明保証条項と誓約条項

- 表明保証条項における当事者の主観(「知る限り」「知り得る限り」)

- 秘密保持条項

- 反社会的勢力排除条項(暴力団排除条項)

- 管轄条項(第一審の専属的合意管轄裁判所を定める旨の条項)

- 準拠法条項

- 国際仲裁・調停

- 競業避止/禁止条項

- 競業避止/禁止条項(取締役・従業員等に対するケース)

- 契約不適合責任

- 売買契約における契約不適合責任