※20200601 民法改正に伴う内容アップデートを行いました。

目次

中途解約条項とは

中途解約条項は、契約の有効期間満了前であっても一方的な意思表示によってその契約による拘束から離脱するための条項です。

条文例

第○条(中途解約)

甲及び乙は、●か月前までに相手方に書面をもって通知することにより、本契約を解約することができるものとする。

要件

書面による通知。

上記通知が●か月前までに行われること。

(契約類型・内容により信頼関係を破壊するに足りる特段の事情。)

効果

契約の終了(権利義務の消滅)。

(契約条項により、残存期間相当分の既払金返還義務の発生など。)

中途解約条項について

継続的契約では契約締結時からビジネス環境が大きく変化することもあり、現在行われている取引が不適切だと判断されることも十分に考えられます。たとえば、自社にとってより有利な他社への乗り換えが検討されるような場面や、自社の事業規模が変化して取引先を見直さなければならないような場面などです。

もっとも、一度契約を締結すればそれに拘束されるのが原則ですから、契約当事者は、ビジネス条件が変わった程度でその契約の有効期間の途中で義務から逃れることはできません。よほどのことがない限り「事情変更の原則」(契約の基礎が予期しない不可抗力で変動したときに契約を存続させるには不当な状態だと判断して消滅させる原則)が適用されることもありません。

そこで、中途解約条項の形で、予定されていた期間が経過する前における取引終了の余地を残しておくわけです。

継続的契約に係る契約書によく見られる一般的な条項であり、「解約権留保の特約」と呼ばれることもあります。契約当事者のいずれかに有利な条項というわけではありませんが、どちらかといえばサービスの提供を受ける側(料金を支払う側)にとって重要な条項であるといえます。

「解除」と「解約」の相違点

従来、講学上「解除」と「解約」は区別されてきました。

「解約」は、継続的契約が両当事者の合意または一方当事者の意思表示によって「将来に向かって」効力を消滅させるものです。

これに対して、「解除」は、継続的契約か否かにかかわらず、債務不履行を理由に一方当事者の意思表示によって「過去にさかのぼって」効力を消滅させるものです。

もっとも、「解除」の中には将来効しかないケースもありますし、民法典では「解約」のことを「解除」と呼んでいることもあり、実務上、かなり用語法が混乱しているのが実情です。ですが、厳密に使い分けられなくても裁判所は汲んでくれるので、実際上、そこまで問題はありません。

したがって、「解約」という文言を遡及効の文脈で使わなければ、さしあたり大丈夫です。また、契約不適合責任における契約の解除も合わせて参考にしてください。

解約の予告期間の長さをどう定めるか

中途解約において予告期間を定める趣旨は、予期せぬ解約への対応に追われてビジネスが停滞するといった自社の不利益を回避することです。

継続的契約においては、契約当事者は、その取引の存在を前提としたビジネスを組みます。中途解約はそれを一方当事者の都合で崩すものですから、解約の予告期間は、ビジネスが崩れたときの対応を準備してその実行を完了できる程度の長さにしておく必要があります。

たとえば、別の業者を探して乗り換えを完了させるのに必要な期間が、予告期間として妥当な期間であるといえます。

通知さえすれば自由に解約できるか――信頼関係破壊の法理?

期間満了前に解約すること(留保解約権の行使)は、契約書に中途解約条項が置かれている限り、原則として自由に行うことができます。しかし、短期間での取引打ち切りや恣意的な契約の解消は、他方当事者に予期せぬ多大な損失を及ぼすおそれがあります。

取引によっては、投下資本の回収前に契約を終了させてしまうことが妥当でないかもしれませんし、相手方のビジネスがその取引に依存していればやはり契約の終了は妥当でないとも思われます。したがって、期間満了前の解約は、信義則に反し、あるいは権利濫用となる場合に無効とされます。

基本的には、解約による相手方の損失の大きさを考え、相手方に契約を存続させる正当な事由があるかどうかを検討します。

なお、賃貸借契約や労働契約を解約する場合は別途の考慮が必要ですので、注意してください。

業務委託契約の中途解約条項の注意点――中途の業務に対する報酬について

業務委託契約においては、契約が中途解約された場合に備えて、受託者が途中まで遂行した業務に対する報酬をどうするのか取り決めて置くことも重要です。

平成29年改正民法では、請負契約又は成果に対して報酬を支払う旨の合意がされた委任契約若しくは準委任契約の場合には、既にされた仕事の結果のうち、過分な部分の給付によって委託者が利益をうけるときはその部分を仕事の完成とみなし、受託者はその利益の割合に応じて報酬を請求することができる旨明文化されました(第634条、第648条の2)。

また、上記以外の委任契約又は準委任契約の場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる旨規定が新設されました(第648条第3項)。

もっとも実務上は、前者の場合にはどのような場合に委託者が利益を受けているのか不明確になりやすく、後者の場合には既にした履行の割合を算出することが困難なケースが多いです。したがって、契約書においては、「●●が完了した場合 ●●円」といった記載や「●●を履行した場合 ●割」といった記載をすることで、中途解約がなされた時点でどの部分までの報酬が発生するのか明確にしておくことが望ましいです。

レビューにおけるポイント

第○条(中途解約)

甲及び乙は、●か月前までに相手方に書面をもって通知することにより、本契約を解約することができるものとする。

(予告期間)解約の予告期間はどれくらいの長さが必要か。

(通知方法)書面による通知としているか。

2020/06/01 改定

弁護士 仲沢勇人

(GVA法律事務所/GVA TECH株式会社/第二東京弁護士会所属)

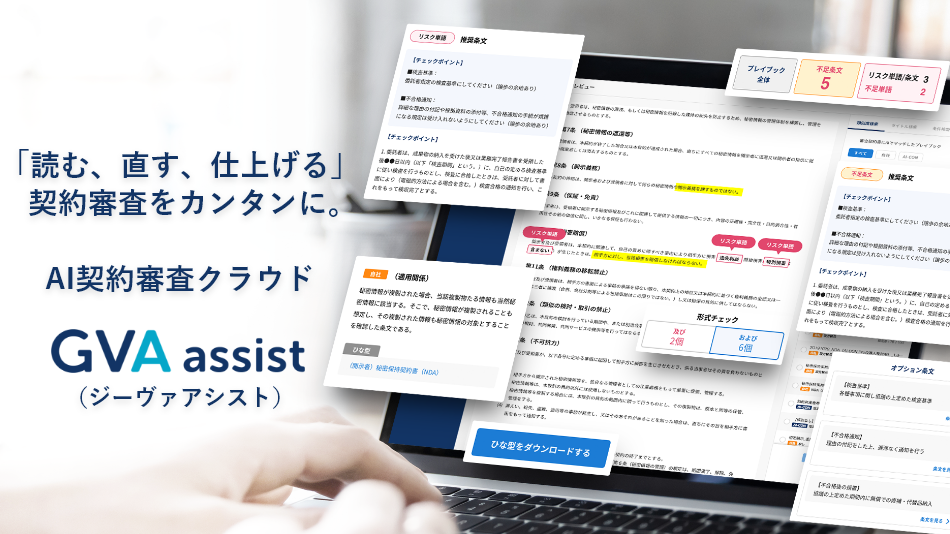

的確な契約書レビューをもっと効率的に

昨今、こうした契約書の定型的なチェック事項を、より早く、より正確に検知・修正する手段として、AI契約レビューツールが注目されています。

弊社のAI契約レビューツール GVA assist(ジーヴァ アシスト)は、我々提供者側が作成した基準だけでなく、「自社の契約書審査基準」をセットし、レビュー時に活用することができます。

例えば、上記の「条文例」を自社標準ひな型としてセットしておくことで、レビュー時に条文が不足していればすぐに契約書に差し込めるようになり、リサーチにかかる時間を省略できます。

他にも、「リスクワード」「チェックポイント」「論点の考え方」といった情報を GVA assist にセットすることで、契約書上のリスク発見、条文の受け入れ可否検討、法務としての見解などの「基準」を、他の法務担当者とWord上で共有し、共通のナレッジを基に契約書レビューができるようになります。

GVA assist を使うことで、法務担当者間での基準のばらつきをなくし、契約書レビュー業務のスピード向上と品質アップを実現できます。ぜひ一度、GVA assist の機能紹介ページもご覧ください。

条項解説記事一覧

- 基本契約と個別契約について

- 子会社と関連会社と関係会社とグループ会社の違い

- 解除条項(催告解除・無催告解除)

- 中途解約条項(解約権留保特約)

- 権利義務譲渡禁止条項

- 製造物責任

- 危険負担

- 報告義務条項

- 損害賠償条項(損害範囲の拡張・限定)

- 再委託禁止条項(再委託の可否・条件)

- 支払条項(取引対価の支払方法を定める旨の条項)

- 有効期間条項と自動更新条項(契約期間に関する条項)

- 期限の利益喪失条項

- 知的財産と知的財産権

- 知的財産権帰属条項

- 表明保証条項と誓約条項

- 表明保証条項における当事者の主観(「知る限り」「知り得る限り」)

- 秘密保持条項

- 反社会的勢力排除条項(暴力団排除条項)

- 管轄条項(第一審の専属的合意管轄裁判所を定める旨の条項)

- 準拠法条項

- 国際仲裁・調停

- 競業避止/禁止条項

- 競業避止/禁止条項(取締役・従業員等に対するケース)

- 契約不適合責任

- 売買契約における契約不適合責任