目次

有効期間条項の趣旨

有効期間条項は、契約期間の始期と終期を明確にすることで契約上の義務の存否に関する紛争を防止するとともに、契約期間にピリオドを打つことで取引をマネジメントしやすくするための条項です。

契約の始期及び終期について当事者同士で争いになりようがない場面、たとえば、一回限りの売買契約を締結するような場合には、義務の履行期(期限)が定められていれば足り、有効期間条項が出てくる余地はありません。基本的には、継続的な契約において、その法的効力の終期についての予測可能性を担保する趣旨の条項であるといえます。

有効期間条項があることにより、継続的な契約において任意の時期における解約を原則的に排斥することができます。契約期間の定めがないときであっても契約は成立し、その効力を発揮し続けますが、この場合には、当事者はいつでもその契約を解約することができます(民法651条1項等参照。なお、契約期間が長期にわたる場合には解約に一定の制約がかかります)。

したがって、契約期間を定めることにより、その契約期間の終期の予測可能性を担保する措置がとられることになります。契約期間を定めた場合に、その期間の途中で解約したいというビジネスニーズがあるときは、別途で中途解約条項を規定することにより対応します。他方で、契約期間の始期については、「本契約締結日から●年間」などとすることが多いようです。

条文例

第○条(有効期間)

本契約の有効期間は、令和元年9月1日から2年間とする。ただし、期間満了日の3か月前までにいずれの当事者から何らの意思表示なき場合、同じ条件でさらに2年間更新されるものとし、その後も同様とする。

期間の計算方法

契約期間の設計方法については、「日」を最小単位として暦に従って定める方法(暦法的計算法)を採用することになります。「暦に従って」定めるということは、物理学的な時間ではなく、カレンダー上の日付で定めるということです。これには、次の2つの方法があります。

- 契約期間の始期と終期を日付で特定する方法

- 契約期間の始期を日付で特定してそこからの暦上の時間幅を定める方法

いずれの場合においても、契約期間の始期と終期を正確に把握するために期間の計算方法を把握しておくことが重要となります。始期と終期を日付で特定する方法をとる場合には期間の長さは比較的明快なので、以下では、始期を日付で特定してそこから時間幅を定める後者の方法について解説します。

始期を日付で特定してそこからの暦上の時間幅を定める方法

日を単位とする条文例

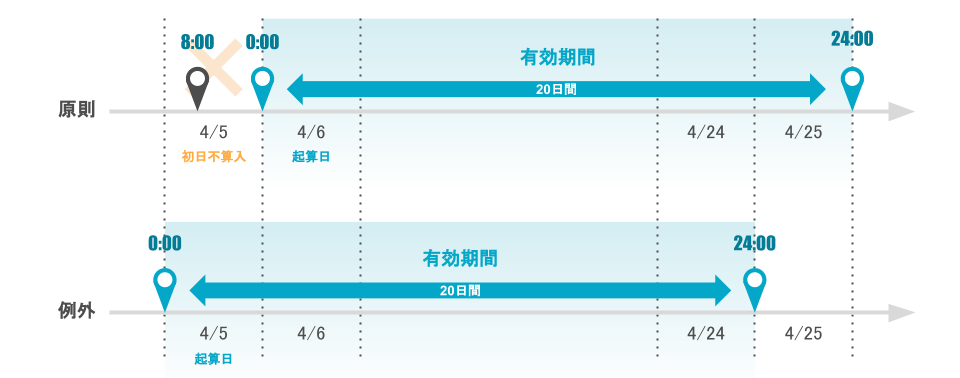

(例1)本契約の有効期間は、令和元年4月5日午前8時から20日間とする。

(例2)本契約の有効期間は、令和元年4月5日から20日間とする。

日を単位とする場合、原則として、初日を期間として算入せず、翌日から起算します(初日不算入の原則。民法140条本文)。また、その期間の末日の終了をもって期間は満了します(民法141条。延長的計算法)。

1日は午前0時にはじまって午後12時に終わりますから(民法140条ただし書参照)、ここにいう「末日の終了」とは、末日の午後12時(末日の24:00)が経過することを指します。たとえば、「4月5日午前8時から20日間」とするときは、4月25日午後12時の経過をもって期間が満了することになります。

もっとも、期間の末日が休日にあたり、その日に取引をしない慣習がある場合は、末日の翌日に満了します(民法142条)。ここにいう「休日」には、法律上の休日だけではなく、年末年始や土曜日なども含めた社会通念上の休日が含まれるものと考えられます。

何をもって「その日に取引をしない慣習がある」というのかは不明瞭ですが、休日かつ休業日であれば、その翌日の経過をもって期間満了ということになるのでしょう。なお、弁済期(期限)の話とは別次元の問題であることに注意してください。ここで議論していることは「期間」であって「期限」ではありません。

初日の午前0時から起算する場合、すなわち初日がまるごと1日ある場合は、初日を期間として算入します(民法140条ただし書)。契約書の記載は時間単位での表記が入らないことがほとんどですから、結果的に午前0時から起算する場合が最も多いと思われます。たとえば、上掲の条文のように「4月5日から20日間」と記載すれば、4月5日午前0時から20日間となるため、4月24日午後12時の経過をもって期間が満了することになります。

参考:月を単位とする条文例

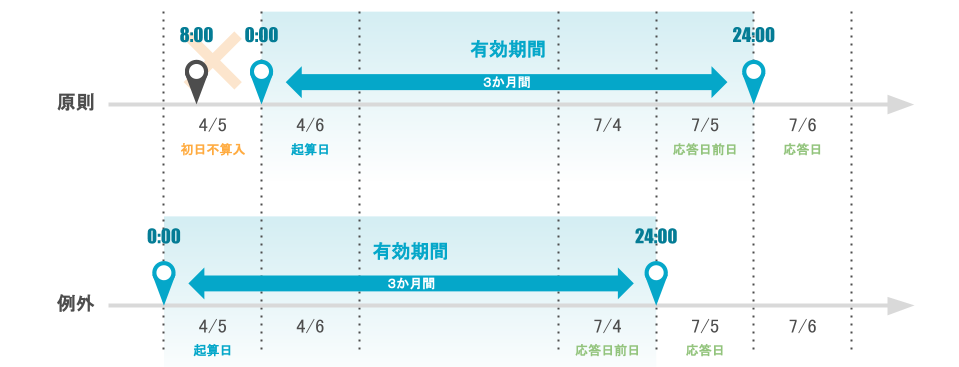

(例1)本契約の有効期間は、令和元年4月5日午前8時から3か月間とする。

(例2)本契約の有効期間は、令和元年4月5日から3か月間とする。

週・月・年を単位とする期間は、暦に従って計算します(民法143条1項)。たとえば、月を単位とするときは1か月間の日数の違いを考慮しません。その月が合計30日か合計31日かといったことなどは考慮されないのです。起算日の扱いや期間の末日が休日にあたる場合の扱いについては、日を単位とするときと同様の取扱いとなります。

もっとも、週、月または年の初めから期間を起算しないときはその週・月・年の末日によって期間の終期を特定できないため、有効期間は、その最後の週・月・年において起算日に応当する日の前日に満了することになっています(民法143条2項本文)。たとえば、「4月5日午前8時から3か月」という期間を定めた場合は、起算日は4月6日となり、「期間の最後の月である7月における起算日に応答する日」は7月6日となって、その前日である同月5日の午後12時の経過をもって期間は満了します。

上掲の条文のように「4月5日(午前0時)から3か月」と記載すれば、起算日は4月5日となり、その応答日前日の7月4日の午後12時の経過をもって期間は満了します。また、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了します(民法143条2項ただし書)。たとえば、「1月30日から1か月」という期間を定めた場合は、2月30日という「起算日に応答する日」が存在しないので、2月28日(閏年でない場合)の経過をもって期間は満了します。

例:株主総会の招集通知の期間について

初日不算入の原則(民法140条本文)と期間の満了(民法141条)の話は、株主総会の招集通知の期間(会社法299条1項)についても同様です。

招集通知の期間の計算を間違えると株主総会決議の取消事由になりえるので(会社法831条1項1号)、相当な注意が必要なところです。実際、必要な期間が1日不足しているなど期間の計算間違いは頻繁に起こっています。

6月27日11時に株主総会を開催したい場合を考えます。この場合、開催日時の2週間前までに招集通知を発するとして、発送の日を x 日とおきます。現実的に考えて x 日の午前0時に招集通知を発送できるわけではありませんから x 日中の発送ということになり、初日不算入の原則によって x + 1 日から起算します。そこから2週間=14日間が必要ですから、日付としては x + 1 + (14 ? 1) 日となり、つまり x + 14 日(24:00)の経過をもって開催可能になります。

言い換えれば、最短で x + 15 日中の開催が可能ということになります。

これを本件についてみると、x + 15 = 27 ですから、x = 12 日中に招集通知を発送することが求められることになります。すなわち、6月12日中に招集通知を発する必要があるということになるわけです。簡単にいえば、発送日と開催日の間を14日空ければよいことになります。開催日自体を除いてまるまる14日間を空けることを考えましょう。

(参考判例:大判昭和10年7月15日民集14巻1401頁。)

自動更新条項の趣旨

自動更新条項は、継続的な契約において再契約の手続を省略して契約の更新ないし管理の負担を軽減するための条項です。

法律上の原則によれば、契約期間の伸長の度に新たに契約期間を合意すべきことになりますが、その場合には、契約書をもう一度取り交わしたり、覚書を取り交わしたりするなど、現実のビジネス上の手続は非常に重く、それに要するコストが嵩んでしまいます。

また、更新手続を失念すれば空白の期間について覚書で対応することになりますが、その間に問題が生じればトラブルが深刻化するおそれがあります。このような事態を回避するために、契約上の原則については自動更新に設定しておき、当事者から更新拒絶の申出がある場合には例外的に更新しないという措置がとられます。

自動更新条項を設けるかどうかについては、その契約を長期的に継続させる可能性があるかどうかで判断します。その契約を長期的に継続させる可能性がある場合には、更新について改めて合意し、あるいは再度契約を締結しなくても済むようにするため、自動更新条項を設けたほうがよいでしょう。このあたりはビジネスの実態に合わせて条項を定める必要があります。

自動更新条項は同一条件での更新とする規定が一般的ですが、利用規約の中には改定後の内容で自動更新する旨の規定が置かれることもあるようです。ユーザーから新たな同意を取得する手続を省略する工夫ということになると思われますが、その有効性については議論がありえます。

また、自動更新条項については、債権法改正との関係にも注意を払う必要があります。一般に法令の適用基準時については当初の行為時(契約時)であり、附則に定めがあるなどの例外的な場合でない限り自動更新によって改正民法が新たに適用されることはないものと考えるのがスジです。しかし、実務上の解釈は統一されていません。

更新拒絶の申出期間

有効期間が満了する日の一定期間前までに、当事者がその契約を終了させる旨の意思表示をすることを「更新拒絶の申出」と呼びます。更新拒絶の申出は意思表示ですから、その意思表示の到達(相手方の知ることができる範囲に置くこと。)によって効力を生じます(民法97条1項)。

ビジネスの都合などでその契約の更新を希望しない場合は、自動更新がされないように申出期間内に更新拒絶の意思表示をすることを忘れないようにしましょう。このあたりは契約のマネジメントが重要となります。

また、そもそも更新拒絶の申出期間を適切な幅に設定することも大切です。

更新拒絶の申出期間は、相手方から更新拒絶の意思表示がなされたときにビジネス上の対応に要する期間をゆとりをもって設定します。たとえば、期間満了の3か月前までに更新拒絶の意思表示が必要であるとされているのであれば、その3ヶ月で次の取引先を見つけて契約を完了させるなど、ビジネス上十分な対応をとることができるかどうかを検討する必要があるということです。

なお、自動更新条項が置かれる契約は継続的な契約のはずですから、更新拒絶には、信頼関係破壊の法理ないしそれに準ずる法理が適用されることがありえます。この点については、中途解約条項における解約権行使の可否の議論と同様の議論となります。

契約書審査時のポイント

レビューにおけるポイント

以下のような条文が相手方の契約書に提示されてきたとします。

第○条(有効期間)

本契約の有効期間は、令和元年9月1日から同年11月1日までとする。ただし、期間満了日の3か月前までにいずれの当事者から何らの意思表示なき場合、同じ条件でさらに2年間更新されるものとし、その後も同様とする。

この場合、以下の3点を注意して判断する必要があると考えられます。

- (ビジネス)契約の始期及び終期について認識の齟齬がないか。

- (手続負担)自動更新条項があるか。

- (申出期間)更新拒絶の申出期間の長さは十分か。

的確な契約書レビューをもっと効率的に

昨今、こうした契約書の定型的なチェック事項を、より早く、より正確に検知・修正する手段として、AI契約レビューツールが注目されています。

弊社のAI契約レビューツール GVA assist(ジーヴァ アシスト)は、我々提供者側が作成した基準だけでなく、「自社の契約書審査基準」をセットし、レビュー時に活用することができます。

例えば、上記の「条文例」を自社標準ひな型としてセットしておくことで、レビュー時に条文が不足していればすぐに契約書に差し込めるようになり、リサーチにかかる時間を省略できます。

他にも、「リスクワード」「チェックポイント」「論点の考え方」といった情報を GVA assist にセットすることで、契約書上のリスク発見、条文の受け入れ可否検討、法務としての見解などの「基準」を、他の法務担当者とWord上で共有し、共通のナレッジを基に契約書レビューができるようになります。

GVA assist を使うことで、法務担当者間での基準のばらつきをなくし、契約書レビュー業務のスピード向上と品質アップを実現できます。ぜひ一度、GVA assist の機能紹介ページもご覧ください。

条項解説記事一覧

- 基本契約と個別契約について

- 子会社と関連会社と関係会社とグループ会社の違い

- 解除条項(催告解除・無催告解除)

- 中途解約条項(解約権留保特約)

- 権利義務譲渡禁止条項

- 製造物責任

- 危険負担

- 報告義務条項

- 損害賠償条項(損害範囲の拡張・限定)

- 再委託禁止条項(再委託の可否・条件)

- 支払条項(取引対価の支払方法を定める旨の条項)

- 有効期間条項と自動更新条項(契約期間に関する条項)

- 期限の利益喪失条項

- 知的財産と知的財産権

- 知的財産権帰属条項

- 表明保証条項と誓約条項

- 表明保証条項における当事者の主観(「知る限り」「知り得る限り」)

- 秘密保持条項

- 反社会的勢力排除条項(暴力団排除条項)

- 管轄条項(第一審の専属的合意管轄裁判所を定める旨の条項)

- 準拠法条項

- 国際仲裁・調停

- 競業避止/禁止条項

- 競業避止/禁止条項(取締役・従業員等に対するケース)

- 契約不適合責任

- 売買契約における契約不適合責任